El fin del mundo, o el fin de la civilización —que es el único mundo posible para muchos—, es una de las más grandes obsesiones masoquistas de una humanidad que no deja de coquetear con su destrucción irreversible, cual colectiva práctica de hipoxifilia sociopolítica y cultural. En este sentido, las resonancias mitopoéticas y artísticas del apocalipsis jugarían los roles más placenteros de esta gran parafilia: el deleite erótico, y la memoria emotiva que atesorará estos momentos de placer extremo.

Además de recrear —de la manera más imaginativa o morbosa posible— el desmoronamiento de todo, muchas de las obras fílmicas que versan sobre el apocalipsis y su secuela: el posapocalipsis, ofrecen también interesantes “revelaciones” sobre la reconfiguración subsiguiente del mundo, las civilizaciones y las lógicas de pensamiento humano, poshumano o transhumano.

Omega se convierte en Alfa. Las ruinas resultan nuevos cimientos. Hay un mundo después del mundo.

La lista en cuestión (donde se excluyen las cintas sobre apocalipsis zombi, a las que se les dedicará más adelante una sección completa):

1. El último hombre sobre la Tierra (Ubaldo Ragona y Sidney Salkow, 1964)

El hecho de que Vincent Price, uno de los lores del cine de terror clásico, protagonice como Robert Morgan esta primera adaptación fílmica de la novela Soy leyenda (1954), de Richard Matheson, subraya la atmósfera de opresividad y desesperanza gótica que trasunta este escueto híbrido de ciencia ficción y terror vampírico; precursor inconsciente del florecimiento del cine de zombis (o muertos vivientes) que florecería cuatro años después.

Morgan vive en un tiempo sin tiempo, en una ciudad abandonada por la vida, poblada por vampiros ajados, amnésicos, que durante las noches deambulan en grupos astrosos, como espectros de la Humanidad. Su principal propósito parece ser asediar, obsesa y frustradamente, noche tras noche, el hogar donde se atrinchera este antiguo científico. Estas sombras, restos, ecos de un pasado sosegado —seguro, lógico, coherente— lo atormentan (como fantasmas) con la culpa de estar vivo. A la vez que le recuerdan el sinsentido solitario en que se ha tornado su vida.

Tras la pandemia desconocida que convirtió a todos los humanos en estos vampiros —tan parecidos a los gregarios y monocordes muertos vivientes de George A. Romero—, la ciudad es una gran y lóbrega casa Usher expandida hasta el horizonte, donde el personaje de Price (naturalmente inmune) reina en el denso vacío, casi palpable, que repleta como materia oscura cada recoveco de la urbe. Sus arcas de antiguo señor de la fenecida civilización moderna, iluminista y racional —en su condición de hombre blanco de la clase media, heterosexual y científico—, están ahora repletas de soledad y nulidad. La sombra de la locura es mucho más cercana que los propios no muertos.

Morgan es el epítome de la decadencia. Dispone de todos los recursos inútiles de una era preterida, destronada. Es el hombre más acaudalado de un mundo donde ya no importan las posesiones, el poder o la cordura. No puede legar ni perdurar a través de sus herederos inexistentes.

En este castillo-ciudad, el personaje vive una melancólica caricatura de vida. Como un aberrante testimonio del pasado, que ya no dispone de ninguna audiencia. Además de para matar vampiros —en un último y desesperanzado intento por extirpar la apocalíptica enfermedad con métodos eutanásicos—, sus estacas prolijamente torneadas le sirven, además, para desembarazarse de los fantasmas que lo agobian como caricaturas acerbas de sus recuerdos felices.

Quizás esta es la verdadera razón para actuar tan tenazmente: acallar a los residuos que le refrendan su solitaria alienación respecto a un mundo que mutó, que reconfiguró sus reglas y lo dejó atrás. Su inmunidad resulta una maldición mayor que el vampirismo compartido por el resto de sus congéneres. Es el último hombre enfermo sobre la Tierra.

El último hombre sobre la Tierra, Ubaldo Ragona y Sidney Salkow, 1964 (película):

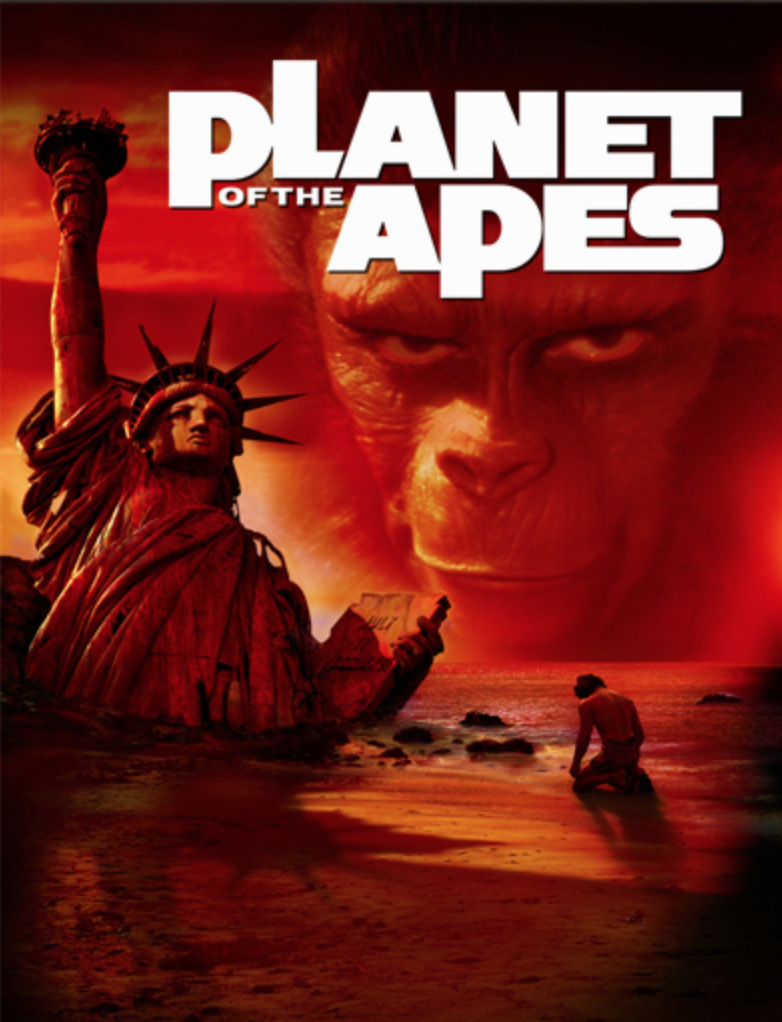

2. El planeta de los simios (Franklin J. Schaffner, 1968)

Fiel a la novela homónima (1963) de Pierre Boulle que versiona, esta cinta dialoga primeramente con la añeja tradición fabular protagonizada por animales antropomorfos que escenifican conflictos humanos. Luego, por su pesimista alegoría de la naturaleza ponzoñosa del ser humano, engarza más complejamente con mordaces sátiras (no carentes de moraleja) al estilo de Jonathan Swift, que en uno de sus viajes de Gulliver propone una sociedad de corceles inteligentes (Houyhnhnms) que mantienen a raya a grupos humanos en estado salvaje y esencia abyecta (Yahoos).

Así mismo, la sociedad simiesca posapocalíptica —entendida aquí estrictamente como poshumana— repele y extermina a los hombres y mujeres residuales del colapso definitivo de la civilización, ocurrido un milenio y tanto antes de la diégesis del relato de marras. A la vez, un grupo de sabios elegidos oculta a sus contemporáneos, con estrategias oscurantistas, místicas e inquisitoriales, todo vestigio de la civilización del homo sapiens y su condición inteligente. So pena de que se repita la cataclísmica historia si los peligrosos yahoos se apropian nuevamente del planeta. De hecho, en la secuela Debajo del planeta de los simios (Ted Post, 1970), la desastrosa pesadilla se concreta en la forma de un grupo de mutantes humanos subterráneos, que adoran una antigua bomba atómica.

Estos motivos se descubren hacia el final de la cinta, cuando la nítida y convencional dinámica entre el héroe humano (único hombre con inteligencia y capacidad de hablar) y el villano simio antropomorfo (científico sacerdotal que lo persigue para lobotomizarlo y castrarlo), experimenta uno de los vuelcos más virulentos suscitados en la conclusión de una película.

El astronauta Taylor, interpretado por Charlton Heston —de regreso a la Tierra casi dos milenios después de haber sido enviado en un viaje interestelar—, pierde todo lustre de superhombre lúcido y progresista que lucha contra la censura y la ignorancia, descubriendo su verdadera naturaleza de simple harapo extemporáneo que regresa como el peor de los agüeros a una Tierra sanada.

A su vez, los simios encabezados por el doctor Zaius (Maurice Evans) se desembarazan del convencional rol simbólico-fabular que los reduciría a simples caricaturas de seres humanos, para revelarse como seres esencialmente pacíficos, como guardianes ecológicos que protegen al planeta de una nueva e inevitable catástrofe global. Para ellos, los mermados humanos no son animales de los que abusar sádicamente, sino las cepas de una enfermedad letal que debe contenerse a toda costa. Un fin que en verdad justifica los medios.

El planeta de los simios, Franklin J. Schaffner, 1968 (película):

3. Wizards (Ralph Bakshi, 1977)

El contracultural director de culto (El gato Fritz, Heavy Traffic, El señor de los anillos, American Pop) contextualiza esta bizarra historia en una Tierra futura que es aún el queloide de una hecatombe nuclear que transfiguró el planeta diez millones de años atrás. En este paraje se desarrolla un drama que pudiera calificarse de anti fantasía épica por excelencia, de violenta fábula tecnófoba con moraleja fratricida, o de sangrienta parábola pacifista.

En vez de simios inteligentes, en esos tiempos pos humanos coexisten miríadas de alegres y mágicas criaturas, principalmente del folklore celta (hadas, elfos, magos), junto a monstruosos mutantes derivados de los escasos homo sapiens supervivientes a la catástrofe y afectados drásticamente por esta. Ambos polos antagónicos son sublimados y liderados por dos hermanos hechiceros en pugna: el pacífico y pícaro Avatar (Bob Holt) y el siniestro Blackwolf (Steve Gravers).

La mitad malvada de esta díada, en pos de esclavizar a todos, desentierra restos funcionales de la tecnología bélica nazi para armar a sus hordas mutantes. Junto a tanques, aviones y fusiles, resucita fuerzas peores: la ideología y la propaganda nacionalsocialista y la figura de Adolf Hitler, plasmadas en viejos rollos de celuloide. La peor faz del cinematógrafo se convierte en el arma definitiva de Blackwolf para generar el miedo en sus oponentes y motivar las voluntades de sus ejércitos. La peor pesadilla del doctor Zaius.

Esto deriva hacia dos axiales secuencias bélicas donde Bakshi mixtura vertiginosamente los diseños ingenuos, estereotipados y homogéneos de los seres mágicos —concebidos desde el más puro y ñoño dibujo animado— con las heterogéneas formas de los enemigos —para lo que despliega todo el potencial expresivo de la rotoscopía, técnica definitoria de su filmografía—, y con películas de propaganda nazi —combinadas casi siempre, por sobreimpresión, con personajes animados—, apostando por una violencia gráfica cercana al gore.

De esta fricción visual emerge la extrañeza, el horror, el incordio. De la celeridad desenfrenada impresa en el montaje, emanan el caos y la virulencia malsana, que terminan envenenando a la fantasía con una densa sobredosis de realismo en estado de infecta puridad.

En vez de derretir un anillo en el Monte del Destino, los protagonistas de Wizards se plantean destruir el proyector y las películas con que Blackwolf inunda el campo de batalla, saturándolo del teatral pavor hitleriano. Buscan quebrar la esencia inmaterial del poder, del cual los soldados, los tanques y los aviones son mero instrumental.

Bakshi urde un turbio contrahomenaje al séptimo arte. Lo despoja de cualquier pátina apologética, exponiendo toda la susceptibilidad de esta tecnología a ser poseída por los demonios de turno.

Wizards, Ralph Bakshi, 1977 (película):

4. Yaltus o Guerrero espacial Baldios (Hisayuki Toriumi, 1981)

Conocido en Cuba como Yaltus, esta distopía apocalíptica recuerda en sus inicios la consabida génesis de Superman —y resulta a la larga una corrosiva antítesis de este símbolico personaje— en el moribundo planeta Krypton, donde su padre Jor-El busca una solución para el cataclismo ecológico que lo destruirá. El joven Marin Reynolds (Reagan en la versión japonesa) es habitante de S-1, el agonizante orbe que su padre brega por salvar, salvación frustrada por el general Gálvez (Zeo Gattler), un personaje que guarda muchas semejanzas con otro kryptoniano importante: el terrible General Zod.

Como Kal-El, Marin arriba a una Tierra bajo el asedio de las fuerzas invasoras de S-1, y trae la solución decisiva para repeler el ataque: su nave, transformable en robot al fusionarse con otras dos naves de fabricación terrestre. Pero todas las acciones transcurren bajo el escepticismo xenófobo de sus compañeros de lucha, con los cuales mantiene una relación tirante.

Así, la película termina vadeando meritoria y sorpresivamente sus dos principales anclajes referenciales: el origen filo-kryptoniano de un protagonista que va ganando nítidos tintes antiheroicos a lo largo de la trama, y el marcado maniqueísmo de los super robots japoneses previos a Baldios, donde los defensores virtuosos repelen a invasores de malignidad abisal. Incluso, el propio protagonismo espectacular del robot es reducido considerablemente a favor del desarrollo de los conflictos entre los humanos. Hasta que termina anulándose ante el devastador tsunami inducido por Gattler en la Tierra (por lo que esta pudiera terminar considerándose una película anti-mecha).

La inundación cubre gran parte de la superficie emergida del planeta, revelando climáticamente la titánica fatalidad que engulle a todos los implicados: S-1 es la Tierra en el futuro. Los invasores, que llegaron a través de un resquicio espacio-temporal, se la han pasado asesinando a sus antepasados, y estos a sus vástagos. La autofagia definitiva. El autogenocidio. El suicidio hirviente de sonido y furia.

Desde el principio, la película hiede a damnación. Un desaliento que se torna más abrumador secuencia tras secuencia. Las omnipotencias de un superman extraterrestre exiliado, o de un super robot —fruto y símbolo óptimo de la Modernidad industrial—, son deconstruidas, impugnadas y despedazadas bajo el peso inevitable del fatalismo belicista humano. La constante del miedo y la rapiña extermina a todas las demás variables posibles.

Yaltus o Guerrero espacial Baldios, Hisayuki Toriumi, 1981 (película):

5. Mad Max 2: El guerrero de la carretera (George Miller, 1981)

La trilogía original de solitario Mad Max (1979, 1981, 1985) es epítome y faz más reconocible del intenso boom —casi un movimiento fílmico en todo rigor— del extrovertido cine de género o cine B y Z australiano, que floreció durante las décadas de los setenta y los ochenta en la isla continente. En esta secuela se consuma el colapso civilizatorio ya sugerido en la primera cinta, de aires más distópicos. Aunque la distopía es tanto heraldo como cómplice del apocalipsis, y engloba en su redil conceptual las circunstancias posapocalípticas.

En El guerrero de la carretera confluyen diversos códigos del Spaguetti Western (empezando por el antihéroe solitario que es Max, movido por un individualismo cauto) y del profuso fetichismo automovilístico que exuda una gran zona de las referidas películas australianas de género, con toda la imaginería adjunta que se materializa en las más fantasiosas y estrafalarias hibridaciones motorizadas que puedan urdirse con los restos vehiculares. Al punto de que puede hablarse de una “estética de la chatarra”, inscrita a su vez en una estética más amplia del posapocalisis, la cual influye, hasta el presente, en muchas producciones fílmicas y gráficas afines.

En este crisol se mezclan todos los restos posibles de la descoyuntada civilización, aderezados con altas dosis de carencia, de la diversidad harapienta de la basura, pero siempre signados por la intrínseca necesidad estética del ser cultural que es, por excelencia, el ser humano. La pintoresca panda de enemigos que dominan y azotan el desierto donde transcurren las acciones, se revela como una abigarrada mezcolanza de elementos tanto útiles como inútiles, si se aprecian estrictamente desde el utilitarismo que, por lógica, debería primar en tiempos aciagos.

Ahora, el impulso cultural gregario los lleva, primero que todo, a la articulación de afinidades visuales y conductuales que los consoliden como una comunidad definida, como un grupo que opta por la rapiña proactiva y el darwinismo social depredador más básico. Para esto requieren desplegar un aparato atemorizante, una teatralidad guerrera equivalente a las pinturas bélicas de los aborígenes —tanto los australianos como los norteamericanos—, con cuyas representaciones más icónicas terminan identificándose, acorde la marcada influencia del Western en esta cinta. Los harapos y desechos no tardan en ser recompuestos en vestiduras bien significadas.

Los vehículos también resultan recursos claves en la espectacularización del grupo, su cohesión social y el protocredo que se va fraguando alrededor de los autos y el combustible. Muchos parches y aditamentos responden a fines utilitarios, pero otros tantos son afeites que convierten a estas máquinas en armaduras espantosas, en dragones erizados de púas para imponerse en esta nueva edad oscura donde los guerreros de la carretera son la única ley.

Mad Max 2: El guerrero de la carretera, George Miller, 1981(película):

6. Cartas a un hombre muerto (Konstantin Lopushanski, 1986)

Estrenado a un año del accidente atómico de Chernóbil, que puso al mundo al borde de un real apocalipsis nuclear, este primer largometraje del realizador ucraniano explora con lírico pesimismo las consecuencias últimas de una catástrofe atómica a escala planetaria, provocada igualmente por un descuido operativo en una plataforma de lanzamiento de misiles nucleares (equivalentes en potencial destructivo a la central generadora “real”).

Aunque deudora de los presupuestos visuales de la cinta Stalker (Andrei Tarkovski, 1979), de la cual Lopushanski fue asistente de producción, esta película revela una apropiación —que no puede ser inconsciente— de la estética fílmica ideal para expresar la calamidad: el expresionismo alemán.

Los agonizantes sobrevivientes al primer impacto se refugian en angostas oquedades subterráneas, donde entierran a los que van muriendo de a poco. Estos amparos se convierten en suerte de catacumbas de los primeros tiempos cristianos, o en reversos de catedrales medievales que sirven de receptáculo para los cadáveres de sus fieles.

El protagónico profesor Larsen (Rolan Bykov) y sus ajados acompañantes conviven en un fragmento de museo donde se abarrotan pedazos de sus antiguos tesoros culturales, almacenados en un amasijo diacrónico que parece proponer una curaduría del desastre. Los residuos de la Humanidad y de sus criaturas artísticas son lanzados a un pozo séptico, para dejar limpio el caldero del mundo donde se cocieron al fuego atómico.

Los planos y secuencias semejan los antiguos métodos de coloreado monocromo de los fotogramas, que en la génesis del cine se empleaban para remarcar temporalidades como el día (amarillo) o la noche (azul). La textura turbia y los tonos nebulosos de las imágenes enfatizan el aspecto pringoso de los personajes.

Fuera del refugio, todos se protegen de la intemperie con máscaras de gas y capotes, atuendo muy semejante al de los “médicos de la peste negra” y sus máscaras con picos de cuervo. Ahora, corretean aturdidos bajo los efluvios de la nueva “peste nuclear”.

El profesor Larsen es un científico que no puede engarzar las magnitudes del desastre en su pensamiento lógico. No puede adivinar el algoritmo, y se resiste a abrazar el fin de la Humanidad, con más fe que raciocinio. Se refugia en una correspondencia dirigida a su hijo, muerto en el minuto cero de la debacle. Son cartas sin destinatario en un mundo sin destino.

Guiado por la intuición, ya que la lógica fue derrotada, el profesor opta por amagar un renacer del mundo, donde el tiempo se medirá poéticamente en crepúsculos y no en minutos. Sin percatarse de que el ocaso es una medida del fenecimiento, de la extinción, del adiós.

Cartas a un hombre muerto, Konstantin Lopushanski, 1986 (película):

7. El visitante del museo (Konstantin Lopushanski, 1989)

La segunda cinta de Lopushanski fue realizada igualmente justo al borde de otra hecatombe: el gran apocalipsis de la Modernidad que fue el desplome de la Unión Soviética. Asimila todos los síntomas de su época y entreteje un lóbrego tapiz de sombras, decadencia y fe, que termina proponiendo un nuevo y final libro de las Revelaciones.

Profecías que enuncian el fin de los profetas. Predicciones que desvelan el plan que tiene Dios de quedarse solo, sin intentar más creaciones que se asemejen a su imagen. Vaticinios que auguran la indiferencia celestial.

En sus oscuros versículos se ancla una nueva religión monoteísta, donde el rol de Cristo es asumido por todo un planeta crucificado, sangrante, sucio, coronado por las espinas de la civilización ya en inexorable y cínica decadencia. Las tinieblas que ensombrecen los espacios, durante la mayor parte del relato, son de la enfermiza sanguinolencia exudada por un mundo martirizado y cabeza abajo, más cercano a San Pedro que a Jesús. Así podrá ahogarse más rápido en las aguas que ya inundan casi todas sus tierras emergidas, cual violento y masivo desbautizo que finalmente libra al ser humano de su derecho al Cielo.

Entre las ruinas aún en pie, conviven comunidades de sobrevivientes frívolos que conservan las rutinas y los hábitos del pasado precataclísmico, junto a una copiosa progenie de seres “degenerados”, como los califican los humanos “normales” en extinción.

Estos hijos de los bordes, condenados tradicionalmente a los pliegues anónimos de la sociedad que sigue conteniéndolos en reservas, suscriben la nueva religión. La practican en catacumbas abisales, como los cristianos primitivos. Su ignota liturgia gira alrededor del credo “déjame salir de aquí”; todo un reclamo suicida que demanda el abandono de la condición humana, la liberación definitiva de todas las ataduras carnales y civilizatorias que los aquejan.

Más que descendencia envilecida de sus “civilizados” e indiferentes progenitores, son progenie divergente que rechaza la perpetuación de las viejas formas. ¿Son quizás metafóricas referencias a las generaciones soviéticas que se atrofiaron tras tantos años de endogamia ideológica? ¿Su aspecto deforme será solo provocado por el gran velo de extrañamiento que se tiende entre hijos y padres? Han sido creados a imagen y semejanza del desprecio y el extrañamiento.

Lopushanski concibe a su protagonista como un ser iluminado por la luz negra de una lucidez que ya apenas le sirve para adivinar las dimensiones de la infinita muerte del mundo. Aun así, recorre su camino de revelación y santidad, de miedo y convencimiento, arriesgándose a entablar comunicación directa con Dios en nombre de quienes le rezan por la desencarnación, por ser librados de la condena que es ser su imagen y semejanza.

El visitante del museo, Konstantin Lopushanski, 1989 (película):

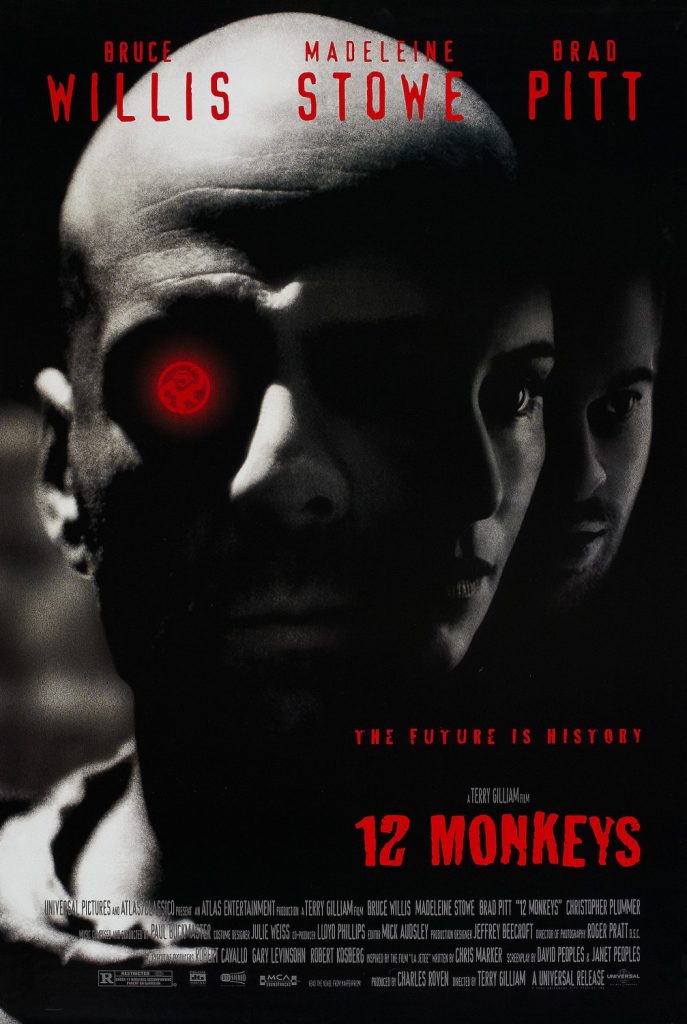

8. Doce monos (Terry Gilliam, 1995)

Después de explayar en Brazil (1985) una fantasiosa y sardónica distopía de sino kafkiano, Gilliam decidió profundizar en los predios más lancinantes de lo posapocalíptico, que no es más que una versión extrema de lo distópico, o su hipérbole definitiva.

A la larga, una distopía es básicamente el quebrantamiento catastrófico (el apocalipsis) de la esencia dinámica de la civilización, bajo el peso ya insoportable de la reacción dictatorial, del enquistamiento antidialéctico, de la hecatombe de la piedad, el humanismo y la tolerancia, de la avalancha del miedo y la desesperanza. Es un estado de cosas involutivo, distrófico, aunque florezcan —con pétalos y hojas artificiales— la prosperidad y la paz, al estilo de la sociedad pensada por Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz (1932).

De aires cyberpunk, Doce monos resalta como uno de los antecedentes memorables de la celebérrima The Matrix (Lana y Lily Wachowski, 1999). Despliega una imaginería tecnológica expresionista, anclada en la “estética de la chatarra”, que trasunta el extrañamiento alienado de un mundo futurista. Además, propone una sociedad menguada que se protege de una superficie tóxica refugiándose en laberínticos predios subterráneos.

En el entonces futuro 1996, un virus letal borra al 99 % de la humanidad, limpiando el mundo de su dominio e influencia y recuperándolo para el resto de las especies animales y vegetales. No solo los marcianos de H.G. Wells sufren el embate de los gérmenes autóctonos: estos son también la tropa de choque planetaria para destruir a esos invasores endémicos que son los seres humanos. Desde entonces, los sobrevivientes se dedican a desarrollar los viajes en el tiempo, para así regresar a los días previos a la pandemia y estudiar cómo destronarla de la faz exterior de la Tierra.

El protagonista, James Cole (Bruce Willis), es enviado desde 2035 al pasado para seguir las pocas pistas existentes sobre el origen de la enfermedad, y se ve envuelto en un vórtice de reminiscencias traicioneras, de recuerdos contaminados por experiencias e impresiones posteriores, de aturdimientos paulatinos. Experimenta revelaciones confusas y contradictorias acerca del minuto cero del fin. Duda de su realidad hasta terminar aceptando, quijotescamente, el diagnóstico de demencia que le confieren las autoridades de 1990. A la vez, su racional coprotagonista, Kathryn Railly (Madeleine Stowe), nativa del mundo pre apocalíptico, deviene fiel epígono de Sancho Panza y experimenta una quijotización que la lleva a creer en el viaje en el tiempo y en la inevitable catástrofe vírica, que se consuma como clímax e introducción del mundo y la película.

Doce monos, Terry Gilliam, 1995 (película):

9. El tiempo del lobo (Michael Haneke, 2003)

Aunque contiene pasajes de depredación, egoísmo y sordidez —al uso en la mayoría de los audiovisuales de corte posapocalíptico—, el realizador austriaco opta por urdir en esta cinta un relato sobre la expectación. Sus personajes se ubican tanto en el punto remoto de una línea férrea que enlaza dos destinos desconocidos, como en un estado de precaria transitoriedad entre sus pasados tranquilos y seguros de ciudadanos de la clase media, y el porvenir impreciso que les aguarda en un mundo pos civilizatorio.

Anne Laurent (Isabelle Huppert) y sus hijos Béa (Brigitte Roüan) y Ben (Lucas Biscombe), junto a sus compañeros de infortunio, están varados en una estación a la espera de la llegada de un tren en el que cifran todas sus difusas esperanzas. Son náufragos de un presente que amenaza extenderse indefinidamente, ante la ausencia de un futuro promisorio que los salve de la pesadilla. Como en El ángel exterminador (1962) de Buñuel, no pueden salir de la estación. Ni siquiera se cuestionan por qué, concentrados en la posibilidad del tren.

La Historia abrió para la Humanidad un paréntesis de honduras imprevisibles y extensión indescifrable, que segrega y apoca todos los acontecimientos ubicados fuera de su redil. El apocalipsis es una excepción que se hipertrofia, es una coyuntura aberrada que devora a quienes buscan salvarse del desconocido colapso, como los terribles lobos del Ragnarök nórdico en los que se basa el título de la película.

Haneke presenta el apocalipsis como una época de sorda confusión, de turbiedades, aturdimientos, desorientaciones. Por eso nunca se identifica el país y el paraje donde se desarrollan las acciones. Apenas se menciona una ciudad genérica. Todo punto de referencia salvador, todos los posibles anclajes físicos y emotivos terminan, difuminándose en las nieblas de la confusión.

Solo queda convertir otro estado transitorio, la espera, en rutina, en modo de vida regido por leyes básicas que no consiguen aglutinar este amasijo de individualidades y recelos en un grupo elementalmente funcional. No hay cooperación ni comprensión: nada más que las soledades aturdidas.

Como sucede en El visitante del museo, las hendiduras de la realidad quebrada se dejan penetrar por efluvios místicos que perfilan unas lógicas sobrenaturales de basamento cristiano. El mundo parece ser una Gomorra que aún no se destruye completamente gracias a la susurrada existencia de 36 “justos”: personas santas desconocidas, cuya virtud apuntala el derrumbe definitivo del cielo sobre todas las cabezas.

Un nuevo credo se insinúa. La fe obtiene dividendos entre los que esperan y confían.

El tiempo del lobo, Michael Haneke, 2003 (película):

10. La carretera (John Hillcoat, 2009)

Esta película, basada en la novela homónima (2006) de Cormac McCarthy, bien puede ser el mortecino epílogo de lo que comienza en El tiempo del lobo y expande luego su corrosiva influencia por todo el globo, hasta cubrirlo con el sudario de sus propias cenizas. Sobre este calcinado cadáver planetario aún se arrastran personas que no son sobrevivientes, sino invitados que llegan un poco tarde al convite de la muerte. Comparten con la Tierra su plúmbeo capote, hasta casi confundirse en el paisaje de monocroma suciedad.

No hay aquí una espectacularización de la ruina, ni una “estética de la chatarra”, solo harapos caliginosos a punto de disolverse sobre los cuerpos. Es una cinta agónica, póstuma, sobre una realidad que se disuelve en la niebla.

El relato sigue las andanzas de un padre (Viggo Mortensen) y de su hijo (Cody Smit-McPhee) nacido en los albores del indefinido desastre, justo en el perigeo de la civilización y de la vida. Pues aquí, un apocalipsis nada selectivo se cebó en todo lo que respiraba. No queda nada para nadie. No parece haber posibilidades de un remonte del reino animal, ni de otros seres pos humanos. La Tierra es un cadáver espacial y todos los caminos solo conducen a la muerte.

A pesar de eso, el anónimo personaje solo identificado como “el hombre”, no deja de avanzar por carreteras que le ofrecen el movimiento perpetuo como único destino, como dinamos que generan corriente a puro golpe de manivela, como los refugiados de Cartas a un hombre muerto, que se autoabastecen de luz eléctrica pedaleando el mecanismo generador. Solo que estos últimos están estáticos, y la pareja de La carretera se mueve.

Estos tiempos de lobos operan una licantropía moral en las personas, que los lleva a literalmente devorarse entre ellos, a desconfiar unos de otros, a repelerse como práctica habitual. Se consolida una cultura del rechazo y la autosegregación.

“El hombre” está listo para reaccionar agresivamente ante cada señal de peligro. Rezuma la esencia punitiva del Dios del Viejo Testamento. “El hijo del hombre” mitiga este espíritu de elemental violencia, recordándole el rol cardinal de la piedad en la condición humana, la importancia de la comunicación y la solidaridad. Complementa y rectifica al padre, como un piadoso Nuevo Testamento.

La carretera no es una película sobre la paternidad, sino sobre un hombre que se sublima en su progenie, y que lega en esta la ínfima posibilidad de sobrevivir, no solo de manera física, sino también moralmente.

La carretera, John Hillcoat, 2009 (película):

10 películas para sobrevivir a los vampiros

Antonio Enrique González Rojas

En este espacio voy a largar mis listas, gustos y preferencias. Comienzo con mis películas preferidas de vampiros, y continuaré con otros personajes icónicoscomo los zombies, los serial killers y los extraterrestres, además de campos genéricos como el cine posapocalíptico, el neo-noir, los falsos documentales y el cine de culto.